L’Ippocastano, comunemente chiamato anche castagno d’India, o con il nome scientifico “Aesculus Hippocastanum”, appartiene alla famiglia delle Sapindaceae. Fu introdotto in Europa occidentale alla fine del Cinquecento. Prima a Vienna nel 1591 grazie al botanico Charles de l’Écluse e, pochi anni dopo, a Parigi. Tuttavia le sue radici affondano nella penisola balcanica e nel caucaso. Il nome scientifico unisce il greco hippos (cavallo) e castanon (castagna) in ricordo dell’antico uso veterinario dei semi: un “tonico” somministrato ai cavalli affaticati. I frutti sferici, bruniti e lucidi sono tuttora noti come “castagne matte”.

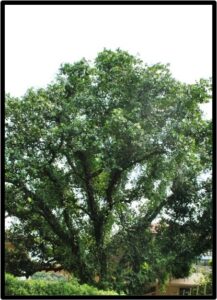

Specie longeva e rustica, l’Ippocastano prospera nei climi temperati ed è tollerante al freddo, tanto da spingersi senza difficoltà sino a 1200 m di quota. Benché non sia esigente in fatto di substrati, esprime il massimo vigore in terreni fertili, freschi e profondi. Viceversa soffre in suoli salini e in contesti urbani molto inquinati, dove l’aria carica di ossidi provoca arrossamenti e disseccamenti precoci dei margini fogliari. In Italia lo si incontra in parchi e viali di quasi tutte le regioni, con una presenza più fitta al Centro‑Nord.

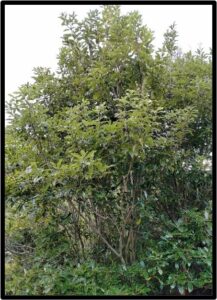

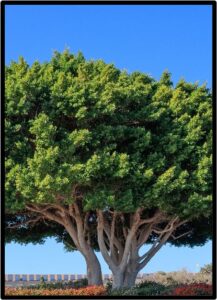

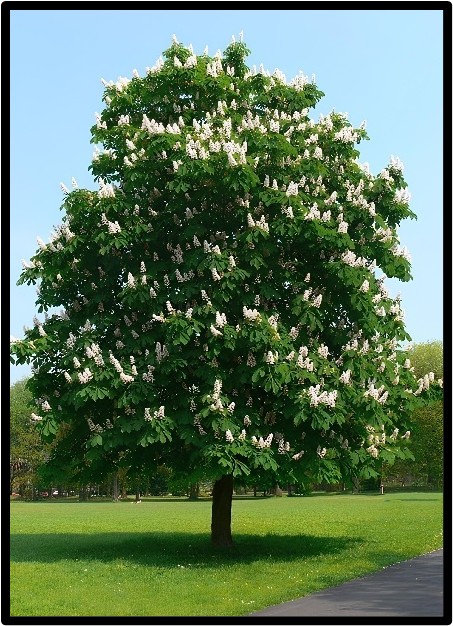

Quando trova spazio e luce l’albero ha un portamento imponente. La chioma, tondeggiante o piramidale, raggiunge 8‑10 m di diametro, mentre il fusto può slanciarsi fino a 25‑30 m. Nei soggetti maturi la base diviene massiccia e i rami inferiori descrivono eleganti arcate orizzontali che ombreggiano ampie superfici erbose.

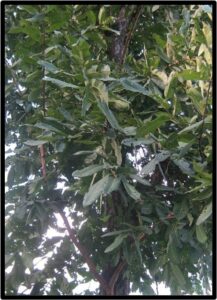

Le foglie, vero marchio di fabbrica della specie, sono decidue e palmato‑composte. Hanno cinque‑sette lamine obovate, verde brillante nella pagina superiore e sono più chiare – quasi vellutate sulle nervature – in quella inferiore. Si uniscono a un picciolo di 10‑15 cm inserito in coppia opposta sul ramo. In aprile‑maggio compaiono decine di fiori ermafroditi bianchi, punteggiati al centro di rosa o giallo. Questi ultimi attraggono le api, con il loro nettare e polline rosso cremisi, ma anche lo sguardo dei passanti.

A fine estate i fiori cedono il posto a capsule verdi rivestite di aculei tozzi. Aprendosi in tre valve, liberano da uno a tre semi sferici lucidi. Queste “castagne” non sono commestibili: un gusto amaro e una leggera tossicità ne sconsigliano l’impiego alimentare, anche se in epoca preindustriale vennero tostati per ricavarne surrogati di farina o caffè.

Il tronco dell’Ippocastano (Aesculus Hippocastanum) fornisce un legno chiaro, tenero e leggero, privo di un durame nettamente distinto. L’essiccazione avviene senza grandi difficoltà ma riserva sorprese: fibre che si fendono con facilità e una stabilità dimensionale modesta ne limitano la resistenza meccanica.

Per questi motivi il materiale non trova posto in carpenteria o falegnameria fine. Vive piuttosto in nicchie di mercato: piccoli oggetti torniti, imballaggi leggeri, pasta di cellulosa, modellismo e intaglio. In passato la corteccia, ricca di composti amari, era impiegata come febbrifugo.

Nella media, un metro cubo di legno stagionato pesa circa 450 kg – valore modesto rispetto a molte latifoglie decorativo‑ornamentali.

Dalla miscela di saponine nota come escina, concentrata nei semi, si ottengono estratti ad azione vasoprotettiva: riducono la permeabilità capillare, favoriscono il ritorno venoso e leniscono i sintomi dell’insufficienza venosa cronica. Unguenti e gel a base di Ippocastano sono diffusi contro emorroidi e varici; la ricerca indaga oggi anche i potenziali effetti antitumorali di tali composti. Sconsigliata, tuttavia, l’assunzione incontrollata: dosi elevate irritano intestino e reni, e l’associazione con anticoagulanti resta controversa. Sul versante folclorico la “castagna d’India” era portata in tasca come talismano anti‑raffreddore, mentre il pensiero floreale di Bach le attribuisce il potere di calmare il rimuginio mentale (White Chestnut). Non meno curioso il gioco dei conkers, in cui i bambini britannici sfidano la robustezza dei semi infilzandoli a mo’ di pendolo.

Sebbene la specie non sia globalmente minacciata, nelle città europee l’Ippocastano (Aesculus Hippocastanum) sta affrontando un calo dovuto a due avversità principali. La minatrice fogliare Cameraria ohridella – arrivata nel 1985 – scava gallerie nella lamina riducendo la fotosintesi, mentre il fungo Guignardia aesculi provoca macchie necrotiche che anticipano l’abscissione delle foglie. In più, i semi perdono rapidamente vitalità, rendendo la rigenerazione spontanea poco efficace. Per le nuove piantagioni è essenziale seminare in autunno o stratificare i semi a 4 °C per circa quattro mesi. Nonostante queste criticità, l’albero è apprezzato come elemento ornamentale capace di regalare ombra e un angolo di biodiversità urbana dove api e insetti trovano nutrimento.

Se vuoi conoscere altre specie di albero: visita l’Enciclopedia del Legno di Brini Legnami qui.